上述评价结果表明:

1、系统安全评价的理论和方法可以解释气体灭火设施的安全问题,并且这种评价是十分有意义的。

2、在上述假设的情况下,安装气体灭火设施是没有太大意义的。如必需安装气体灭火设施,就应采取有效的措施,以进一步降低系统风险度。

3、降低某危险因素引起事故的危险程度,可以通过降低事故发生的可能性(即事故的发生几率)和减少事故的严重程度(即事故可能导致的损失)这两个方面来考虑。

4、在气体灭火设施的安全问题中,减少钢瓶爆炸事故可能导致的损失和事故发生的几率的技术措施,在不产生新的、更大的危险、有害因素的前提下,对于降低使用气体灭火装置的危险性,是十分重要的。

5、气体误喷事故的危险程度虽然比爆炸事故的危险程度低,但也处在同一数量级水平。况且,尽管发生气体误喷事故的经济损失相对不大,但发生的几率很高,影响较大,所以,同样必须加以重视。

四、提高气体灭火设施安全性的途径

下面,我们就从可能造成气体灭火设施安全事故的两个方面(即钢瓶爆炸和气体误喷)去寻求减少系统危险性和增强系统安全程度的技术措施或途径。

首先,我们采用事故树的方法,对可能产生这样两种事故的原因和条件进行分析。参见下图。

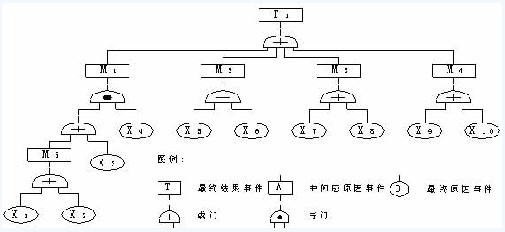

图一、钢瓶爆炸事故的事故树

图中:

T1—单只钢瓶爆炸 X3—因压力指示装置失灵导致初期充装压力(或质量)超高

M1—钢瓶压力超高 X4—安全阀失效

M2—钢瓶壁厚减薄 X5—瓶内介质腐蚀

M3—外力破坏 X6—外部大气腐蚀

M4—钢瓶本体的制造质量问题 X7—相邻钢瓶爆炸

M5—外部遇热 X8—其他外物撞击

M6—初期充压过高 X9—钢瓶本体缺陷

X1—阳光辐射 X10—后期制造过程造成损坏

X2—火焰烘烤

由图一可见,可能引起钢瓶爆炸的原因有以下四种:

1、因压力指示装置失灵或温度超高等造成钢瓶超压,同时伴随安全阀失效的故障。

2、因瓶内介质的腐蚀性或外部大气腐蚀造成钢瓶壁面的减薄。

3、外力破坏。

4、钢瓶的质量问题。

根据上述原因定性分析可以看出,保证产品的制造质量和对在用钢瓶的严格的管理对于气体灭火设施的安全是十分重要的。如果我们确保产品的制造质量,如果我们采取有效的管理措施,定期对在用钢瓶进行全面的安全检测和监控,确保钢瓶及其相关部件(包括安全阀等)始终处于良好的安全状态,及时发现和更换失效的钢瓶,就可以使钢瓶爆炸事故发生的可能性或几率大大降低。而只要这一几率下降一个数量级(这种要求不是不可做到的),则系统发生钢瓶爆炸的风险度就将下降一个数量级。当然,任何安全防范措施的采用都是有代价的,这一代价体现在加大了发生钢瓶爆炸事故时的经济损失。但是很显然,我们在这里采取的有效管理措施的代价,在整体的经济损失中是很有限的,因此,它不会影响上述风险度在数量级水平的下降。

构成钢瓶爆炸风险度另一方面是用爆炸事故可能造成经济损失表示的事故的严重程度。毫无疑问,爆炸所造成的损失将是巨大的,因此,尽量设法降低爆炸可能造成的损失也是我们在设置气体灭火装置时必须充分注意的。从这一点考虑,大量的高压钢瓶不应该被安装在建筑物的地下层中;在集中安装高压钢瓶的封闭空间,应该考虑泄爆墙;另外,应尽量避免使用压力相对较高、钢瓶容积相对较大的气体灭火装置。

系统发生钢瓶爆炸的风险度下降一个数量级并不意味着系统总的风险度也对应下降一个数量级,因为随着爆炸危险程度的下降,气体误喷危险对于系统总的危险程度的影响将会逐渐增强,直至占据决定地位,也使克服这一危险变得越来越重要。而从上述数据分析可以看到,决定气体误喷事故危险程度的主要因素不是事故的严重性,而是事故发生的几率。因此,降低气体误喷事故风险度应主要从降低事故发生几率入手。参见图二。

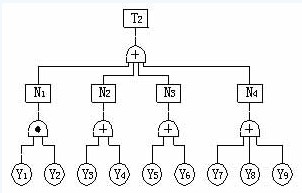

图二、气体误喷事故的事故树

图中:

T2—电气控制装置误动作(0.1次/年) Y3—人员误按远程启动按钮(0.013次/年)

N1—火灾报警控制器非正常输出联动信号(0.001次/年)Y4—人员误按启动按钮(0.012次/年)

N2—启动按钮误动作(0.025次/年) Y5—人员的其他失误行为(0.012次/年)

N3—启动线路短路(0.024次/年) Y6—受潮等环境原因(0.012次/年)

N4—控制程序被破坏(0.05次/年) Y7—雷击干扰(0.02次/年)

Y1—第一火灾探测器误动作(0.01次/年) Y8—电磁干扰(0.02次/年)

Y2—第二火灾探测器误动作(0.01次/年) Y9—其他干扰(0.01次/年)

括号内为各种事件的估计发生概率

从图二可见,引起气体误喷的主要原因是气体灭火系统电气控制装置的误动作,而可以造成电气控制装置误动作的事件有以下几种:

1、火灾报警控制器非正常输出联动信号;

2、启动按钮误动作;

3、启动线路短路;

4、控制程序被破坏。

在这些事件中,第一种事件的发生几率与其他事件比较,不在同一个数量级水平,故可以忽略。而其他三种事件则是安全防范措施的主要考虑方向,尤其是第四种事件的发生,会造成无预警的气体误喷而更可能导致人员伤亡,因此,应该成为防范重点。

综上所述,安全评价技术和方法的应用,使我们可以定性和定量地分析系统的安全性,也为我们如何正确地采取安全防范措施,以提高系统安全性提供了依据。同时,我们也可看到,在实施安全评价中,不能把安全技术方法和管理措施的采用对于系统安全程度的影响简单地用修正系数的方法加以概括,而应该对于采取安全措施后的系统进行重新评价,以此结果与原系统的评价结果进行比较,方可说明问题。也就是说,对系统进行安全评价时,系统中各个因素应该是固定的,不能在评价过程中对系统进行改动,否则,应对改动后的系统重新评价。

五、控制装置改造方案及其意义

我们在对引发气体误喷事故的主要原因的分析中可以看到,有四种原因事件可以导致最终结果事件“电气控制装置误动作”,进而造成误喷事故。而这四种原因事件(第一层原因事件)之间是“或”的关系,即其中任何一种事件的发生都会导致最终结果事故发生。“电气控制装置误动作”的发生概率是上述四种事件发生概率之和。

再进一步的分析可见,其中“火灾报警控制器非正常输出联动信号”的事件又是由两个“火灾探测器的误动作”事件引发的。这两个事件(第二层原因事件)之间是“与”的关系,即必须出现两个火灾探测器误动作事件同时发生的情况,才有可能引发误喷事故。我们知道,两个事件同时发生的概率是它们单独发生的概率(0.01次/年)之积。这就该第一层次原因事件(即“火灾报警控制器非正常输出联动信号”的事件)发生的几率(0.001次/年)降低了一个数量级。这样的设计是在任何气体灭火系统的设计规范中都规定了的。这说明规范中为减少火灾探测器误动作引发气体误喷的事故的可能性,已经做了安全防范措施的设计。而引发其他三个事件的第二层次原因事件之间均为“或”的关系,则它们的发生概率为引发他们的第二层次原因事件的发生概率之和,因此,只能导致结果事件概率的增加。

这就说明,引发一个结果事件发生的原因事件之间如果是“或”的关系,那么,这样的事件越多,该结果事件发生的几率就越高,由该结果事件导致的事故危险性也就越大;反之,如果一个结果事件是由两个或多个相互之间满足“与”的关系的原因事件引发的,则这样的事件越多,该结果事件发生的可能性以及由该事件导致的事故危险性就越小。这一分析有助于为采取安全防范措施的决策提供一条正确的途径。也就是说,我们为了降低某一种事故发生的危险性,固然可以通过消除引发该事故事件的原因事件或减少原因事件的发生概率的手段,但当这些手段效果不明显或原因事件不可避免时,可以设计一个附加的原因事件,并使之与原有的一个或多个原因事件构成相“与”的关系,这样就可以使结果事件的发生几率得以降低。并且,这种附加事件设计在越接近最终结果事件的原因事件层,与其形成相“与”关系的原因事件越多,效果就越明显。

我们仍以引起气体灭火系统电气控制装置误动作事件发生的原因事件为例。由于引发“火灾报警控制器非正常输出联动信号”事件的第二层次原因事件是相“与”的关系,因此,在四个第一层次的原因事件中,这一事件的发生几率就相对要低得多。同样,如果我们在电气控制装置原有的远程启动按钮上再串联一个启动按钮,使得必须两个按钮同时按下才会启动灭火控制器,这就等于在引发“启动按钮误动作”事件的两个第二层次原因事件之外又增加了一个原因事件,并使这个附加原因事件与其中“人员误按远程启动按钮”的原因事件相“与”,从而可以使“启动按钮误动作”事件发生的概率降低到0.0122。但是,引发气体灭火系统电气控制装置误动作结果事件的第一层次的原因事件有四个,我们采用的技术措施如果仅仅使其中一个或两个事件的发生概率下降,对该结果事件的发生概率还没有质的影响。增加一个远程启动按钮的措施使“启动按钮误动作”事件发生的概率由0.025大幅度降低到0.0122,但最终结果事件的发生概率只从0.1下降到0.0872。只有对所有的原因事件都设计这样的附加原因事件,才能达到数量级的变化。

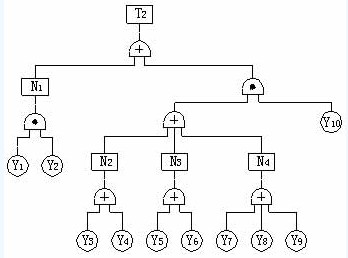

曾经针对气体灭火系统的电气控制装置的误动作问题设计过一个安全隔离方法,很好地解决了由于各种原因造成电气控制装置误动作的问题,极大地减少了气体误喷的事故可能性。假如把这一设计用于上述实例中的气体灭火设施,并用安全评价事故树来描述(参见图三),可以清楚看出,其实质就是在导致最终结果事件发生的原因事件中增加了一个附加原因事件,并且,这一附加原因事件与除“火灾报警控制器非正常输出联动信号”事件以外的其他三个原因事件相“与”。这就使原来只要“启动按钮误动作”、“启动线路短路”或“控制程序被破坏”都会造成电气控制装置误动作的情况,变成了在三者之一发生的同时还必须满足“安全隔离装置误动作”的条件,才会导致最终结果事件发生。假设“安全隔离装置误动作”事件的发生概率与“人员误按远程启动按钮”事件相同,则最终结果事件的发生概率可从0.1降低到0.0023。这样可使上述实例中系统发生气体误喷事故的风险度由20万元/年下降到了0.46万元/年。

图三:控制装置改造后气体误喷事故的事故树

图中:

T2—电气控制装置误动作(0.0023次/年) Y4—人员误按启动按钮(0.012次/年)

N1—火灾报警控制器非正常输出联动信号(0.001次/年) Y5—人员的其他失误行为(0.012次/年)

N2—启动按钮误动作(0.025次/年) Y6—受潮等环境原因(0.012次/年)

N3—启动线路短路(0.024次/年) Y7—雷击干扰(0.02次/年)

N4—控制程序被破坏(0.05次/年) Y8—电磁干扰(0.02次/年)

Y1—第一火灾探测器误动作(0.01次/年) Y9—其他干扰(0.01次/年)

Y2—第二火灾探测器误动作(0.01次/年) Y10—安全隔离装置误动作(0.013次/年)

Y3—人员误按远程启动按钮(0.013次/年)

事实上,上述改造方案已被运用于实际。不完全的数据表明,按照上述方法改造,增加隔离装置的四十多套气体灭火系统在一年的时间里成功地制止了四次由于上述各种原因引发的气体误喷事故,效果极为明显。

从安全评价原理的角度分析,揭示了我们对气体灭火系统的控制装置的安全改造措施的重要意义,也为确立其在系统安全领域的地位提供了有力的理论依据。

六、结论

综上所述,用系统风险度来衡量,单从消防安全的角度考虑而设置固定式气体灭火设施,对于系统安全的意义并不大。因此,我们必须充分意识系统全面安全和气体灭火装置本身安全问题的重要性。根据系统安全评价的理论和方法,气体灭火装置的危险性主要由钢瓶爆炸和气体误喷两个方面组成,降低其危险性的措施应从减少事故危害的严重程度和降低事故发生的可能性这两个方向入手。我们应该充分注意气体灭火装置中选型工作和压力钢瓶的安装条件以尽量减少发生钢瓶爆炸事故的严重程度,应该注重产品的制造质量和加强对所用压力钢瓶的安全管理以降低爆炸事故的发生几率。同时,应在安全评价方法的指导下,采用增加引发事故的所有原因事件的制约条件的技术措施来降低气体误喷事故的概率。只有当这些管理和技术措施的采取,使应用气体灭火装置的危险性显著降低到一个人们能够承受的水平时,气体灭火装置的使用才是真正有价值的。

欢迎到

欢迎到